※Xで連載していた20年振り返り企画『稲葉組ができるまで』を加筆・修正したものをまとめています。

【目次】

2005〜2010 始まりの朝霞西(『A Midair Knight’s Dream』とか『La Esperanza』とか)

2010〜2012 ラブコメの始まり(『Twinkle Night』とか『I Got Rhythm!』とか)

⇒2013〜2015 高校演劇を諦めた日(『Love & Chance!』とか『Ernest!』とか『Eliza!』とか)

2016〜2017 逆襲の新座柳瀬(『Love & Chance!』とか『Merry-Go-Round!』とか)

2018〜2020 奇跡のようなこと(『Ernest!?』とか『Confession』とか)

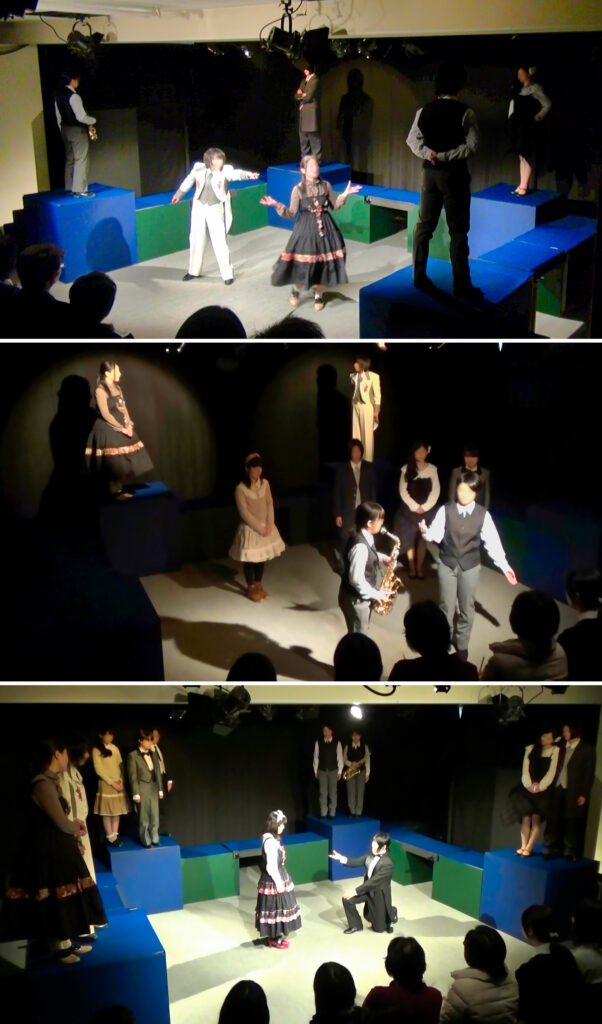

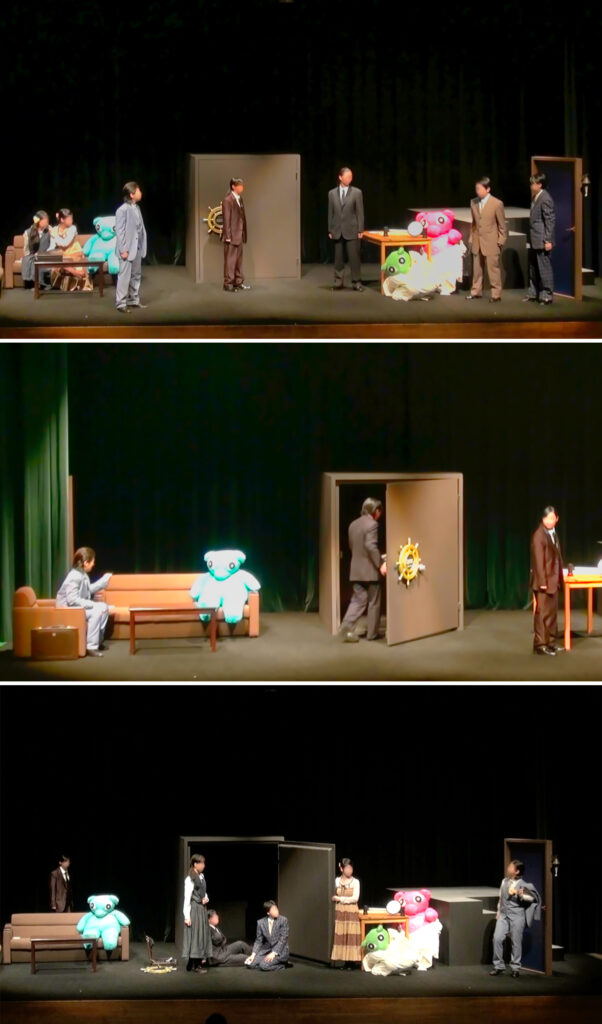

2013『D Lover =PREQUEL “The Quest.”=』(脚色)

(ライマン・フランク・ボーム

『オズの魔法使い』『オズの不思議の国』による)

宝塚に『アリスの恋人』という作品があるのですが、そんな作品を作ってみたいね、と始まったのがこの作品です。

全然、そんな作品にはなりませんでしたが……

当初の計画段階から60分には収まらない、どうしたものかと考えて悪巧み。当時、4月に春季地区、6月にコピスみよしの演劇祭があり、その2公演で前編・後編という形にして、計120分上演の作品として上演することを考えました。

前編はドロシーが攫われるまで。

明らかに物語の途中で緞帳が下がると『この後どうなるの?』とドヨドヨした客席の反応が。これは忘れ難い光景の1つです。

この作品から科白の密度が増し、ギミックのあるボックスを使い、照明の切り替えで空間を飛ばしてシーンを繋ぐ演出が本格的に始まりました

あと、ジャックが半仮面をつけてましたが、これは演じた部員が『オペラ座の怪人』好きだったから、付けてみようかということになったものでした。

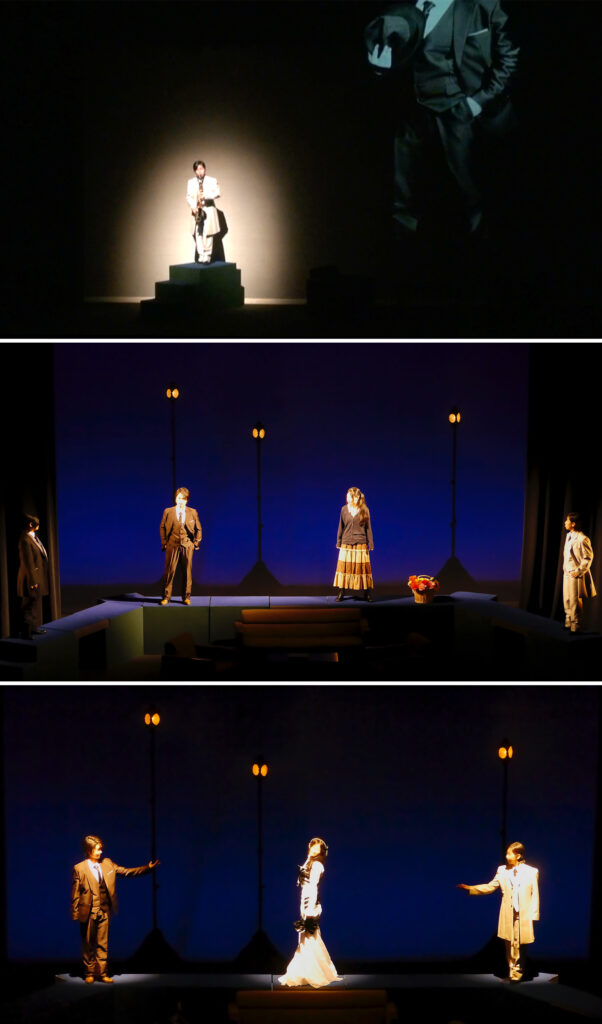

2013『D Lover =SEQUEL “Truth Behind”=』(脚色)

(ライマン・フランク・ボーム

『オズの魔法使い』『オズの不思議の国』による)

2ヶ月後の続編はコピスみよしの演劇祭での上演。

まず、前編を観ていないお客様対応が必要と、オープニングとしてプロジェクターで映像を映しながら、前編のあらすじを語る場面からスタート。ここからオープニングにプロジェクター映像がコピスでは定番になります。

紗幕を使った演出もこの時が初めてでした。オープニング映像によるあらすじ紹介が終わると、前編のラストシーンと同じ構図でスタンバイしている役者が紗幕越しに浮かび上がる。王道的な紗幕の使い方ですが、これはカッコよかった。

たくさんの役者が客席に登場して、お客さまに話しかけたりする演出もこの時が初めて。話しかけたお客さまにバラをプレゼントしたり。

また、衣装ではこれ以降、代表的な衣装の一つとなる薔薇燕尾が初登場、以降、現在に至るまで使用しています。その他にも写真を見ていると、この頃から今でも使っている衣装が登場し始めます。とにかく、長く大切に使うことが節約になるので大切に大切に手入れをしながら、使っています。

劇作的にも大きなターニング・ポイントとなった作品で、これ以降の作品は、この作品に登場するチップ、ジャック、ドロシーのような三角形となるキャラクターと配役を決めてから書き始めています。この3人が居なければ今のスタイルは確立せず、以降の作品も存在しませんでした。

2013『ビューティフル・サンデイ』(中谷まゆみ/作)

この年の秋は早くから脚本を決めていました。

今年を逃したら、二度と上演するチャンスは巡ってこないだろうな、と思って決めた演目です。

それ故に、それまで培ってきたことの全部入りの総力戦、本当に集大成的な作品でした。

序盤の稽古は順調に進みましたが、後半に差し掛かるとやっぱり少し苦戦。あと一歩というところで停滞感が漂ったけど、本番の数日前にヒロ役の芝居がガラッと変わり、それに合わせて2人も変化して、パチンッと何かがはまる。

地区での上演は稽古よりもさらに良く、物語の後半からは泣き声を抑える声がかなり聞こえてきました。

……ただ、審査員を除いては……

これが伝わらないなら高校演劇で評価されることは無いな、と大きく舵を切るきっかけとなった作品でした。

ある意味では、ここで高校演劇を諦めました。

2013

『Alice! ~パート2 白ウサギのお見合い!?編~』(脚色)

(ルイス・キャロル『不思議の国のアリス』による)

新座の市民文化祭の演劇祭で上演。

『不思議の国のアリス』ペースの2作目なのでパート2としましたが、1との関係はありません。でも、3と4は2の続きのお話になったので、違う題名にしておけば良かったと後に後悔しました。

シンプルに舞台はトランプパネルとボックスだけ。袖への出捌けはなく1時間、役者は舞台場に居続ける作品です。

ライトなラブコメにしようとキャラクターの造形を可愛めに設定し、語尾に「にゃ」とか「ぴょん」とかを付けたり、大きなペッパーミルを持ったりして、特徴付けを。

後に2019年の第25回高校演劇サマーフェスティバルで東京大学附属中等教育さんが上演してくださり、それを観た千葉県立国府台さんが自主公演で上演してくださったりと、数少ない他校による上演歴のある作品です

2013『Yule Rhapsody』(創作)

この年のクリスマス用に準備した演目。

北欧のユール・ログの風習をもとに、都から遠く離れた平和な辺境伯の領地と都を揺るがす革命の二つのエピソードを中心とした物語です。

この作品は『To Explosion』の時に触れた博士役の部員の主演公演でした。色んなことを詰め込み過ぎたので、あっという間に本番を迎えてしまった。「もう、ちょっと上手に準備が進められていたら」と、ちょっと後悔。

あと何回か書き直さないと仕上がらないんだろうなぁ……と思っているけど、未だに再演は叶っていないので、書き直すタイミングもない。だけど、いつか、どこかの小劇場を綺麗に飾り込んで上演したいと思ってる作品です。

結構、沢山心残りが残っているので、全公演は無理だと思うけど役代わりで初演のカミルが1回でも出られるタイミングがあったら良いんだけど。

まぁ、忙しいそうだから無理か……

2013『Love & Chane!(90分版)』(翻案)

(ピエール・ド・マリヴォー『愛と偶然の戯れ』による)

こうして迎えた卒業公演。当時の部長に演目の相談したところ、宝塚の星組のファンだった部長が「星組で上演した作品をやってみたい」というので、そのままはできないけど同じ原作ならできるかもと思って、『愛と偶然の戯れ』に挑戦することに。

初めて戯曲の翻訳・翻案をしたのがこの作品、そしてコンセプトは『今できることを全部入れてみよう』という感じで、それぞれの部員の得意なところを集めました。

特にドラントとアルルキャンとの会話の科白量と速度はこれまでの限界値に挑戦。

この稽古中に小劇場を借りての公演が頭をよぎりましたが、当時はそれを実現するための相談相手もいなかった。

「それでも何とかできたのでは?」と今だに思い返すぐらい後悔してますが、これが「思っても普通やらないでしょ」と云われるようなことをやってしまう原動力に。

2014『Eliza! =PREQUEL “Let’s Work Earnestly!”=』(翻案)

(ジョージ・バーナード・ショー『ピグマリオン』による)

この年は部長がめずらしく娘役の部員。そして、何より、きっとイライザが似合うだろうと思い『Pygmalion』を原作とする物語にしました。

物語は前年と同じく2部構成。

ただ、今回は後編だけでも観やすいように、前編は本編の前日譚的な独立した物語として独立させました。そのため、前編は『ピグマリオン』には全く登場しないお話です。

物語では父が真面目に働かず、賭け事のために借金し、儲け話に乗り詐欺に引っかかる姿を見て、イライザが真面目に働いて幸せを掴みたいと思うようになる姿を描きました。これが当時の部長の凛とした佇まいによく似合いました。

この時は部員の休部状況などもあって人手が足りず、本編へ繋ぐラストシーンで登場するヒギンズを4月に入部したばかりの1年生が演じるということも発生。

最近、2025年も新入生が4月の舞台に立ちましたが、その始まりがこの作品でした。

2014『Eliza! =SEQUEL “It’s a Never too Late!”=』(翻案)

(ジョージ・バーナード・ショー『ピグマリオン』による)

コピスみよしの演劇祭での後編。

こちらが『ピグマリオン』本編です。この作品では、バーナード・ショーの『ヒギンズとは絶対に結婚しない』という言葉を振り出しに、ヒギンズとフレディーのそれぞれが選ばれる可能性について考えて翻案をしました。

オープニングは白紗幕にキャスト紹介の映像を流し、サックスの生演奏と歌唱。

舞台では初めてホリゾントを使用。でも、そのまま見えるのは嫌だったのでホリ前に黒紗幕を降ろし、明かりを入れた時だけ見えるようにしました。また、黒紗幕の奥に街灯を立て、奥行きを表現することを試し、これは後に全国大会でも使う手法となっていきます。

この頃のコピスみよしの演劇祭では色々なことを試させてもらい、成功したり失敗したりしながら、たくさんのことを学びました。

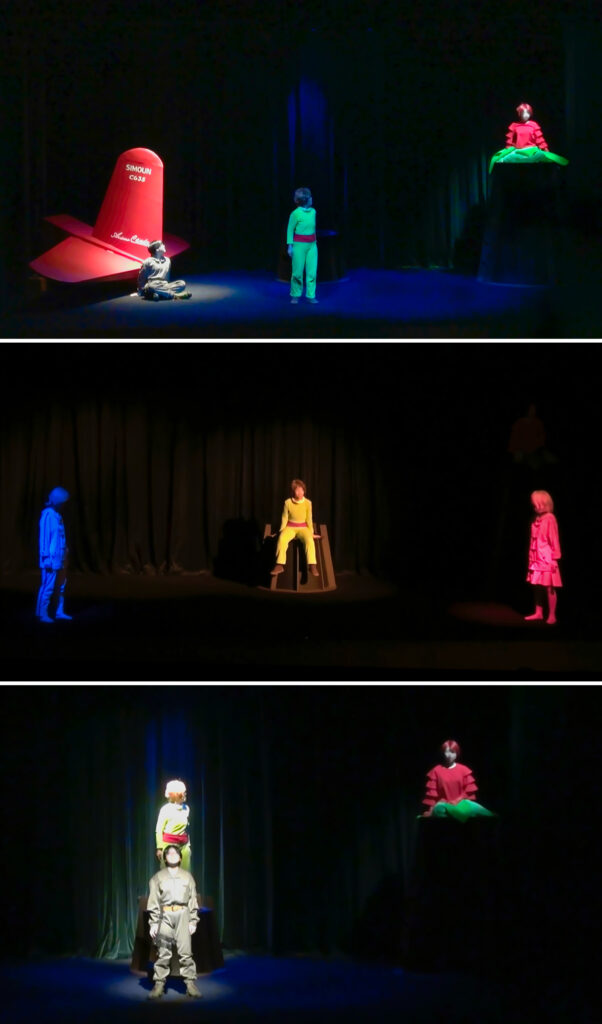

2014『Lonely My Sweet Rose』(脚色)

(アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ『星の王子さまによる』)

この年の秋は『Le Petit Prince』に挑戦。

作者がパイロットだったこともあり、『作者=飛行士』という解釈から始まって、戦時期に書かれたこともあり、そういう角度からの解釈まで色々と研究書が出てますが、色々と読んだけど、あまりピンと来ず。

僕にはどうしても王子さまとバラのラブストーリーにしか思えず、結局その視点から脚色をしました。

舞台には飛行機の原寸大の尾翼部分を配し、薔薇がずっと舞台上にいて、王子さまがいつでも薔薇と見つめ合えるように高台を作りました。

この時の審査員の評が、

『高校生らしい元気の良さがない』と

『なぜ、大黒幕でなく緑の幕を使ったのか』

……というもの。

今でも王子さまにそんな元気は必要ないと信じてますし、この講評する審査員の背後には緑色の大黒幕が吊られていたのでした。

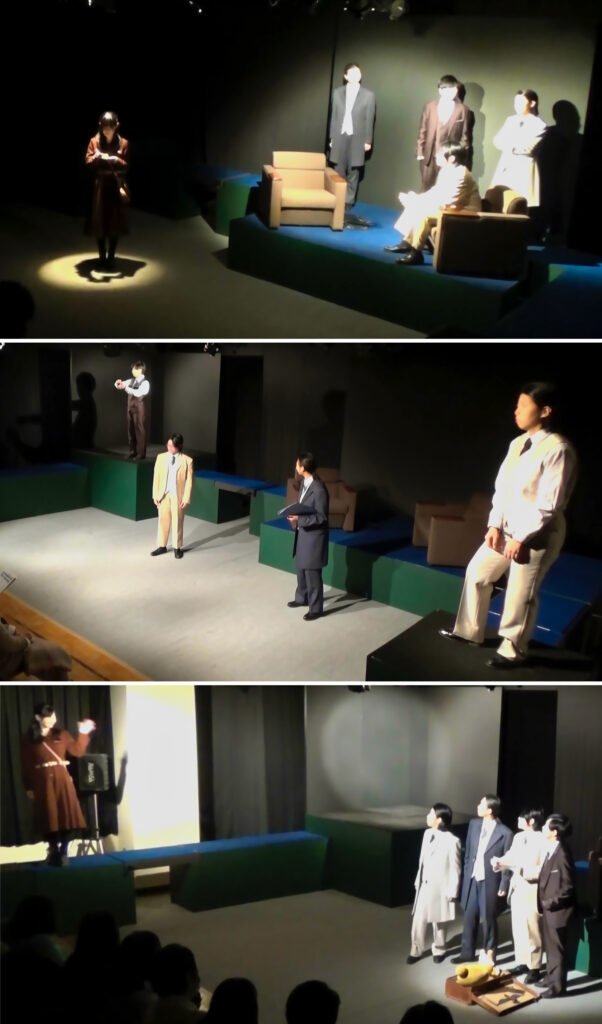

2014『The Inheritors』(創作)

秋季発表会から自主公演で『D Lover』の前後編を上演してから迎えた卒業公演。

この作品は後に精華高校との合同公演でタイトルを変えて再演した『Merry-Go-Round!』の初演です。卒業する部長が娘役ということもあって、この年は娘役が活躍する作品が多かったように思います。

振り返ってみると、お見合いシリーズの『Alice!』、『Eliza!』などの『ピグマリオン』のシリーズ、そしてこの作品と娘役が主演になる作品は全部、この部長がヒロインを務めてスタートしたものです。

お屋敷ものに登場するヒロインとは、ちょっと違うヒロイン像を確立した部長の卒業公演は『この物語しかない!』と思って書いたのがこの作品でした。

この演目は再演するたびにブラッシュアップし、だんだん60分に近づいてきています。

いつか、この作品でコンクールにトライしてみたい!

そんな目標もあったりします

2015『Ernest! =PREQUEL “Can’t Help Fallin’ in Love!”=』(翻案)

(オスカー・ワイルド『真面目が肝心』による)

この年も前•後編の連作形式。これで3回目。

『真面目が肝心』は既に主人公2人が婚約間近から始まるので、前編は昨年の例に従って2人が知り合うまでのお話を創作したものを上演しました。

この年、新入生が春休み中に体験入部できるプログラムが始まり、現れた小磯さん。時折しも、2年生の1人が部活に来られないという危機的状況。そこで部長と相談して、試しに小磯さんを交えて読み合わせしてみると行けそう、とのこと。こうして入学直後の春祭にかなり科白のある役で舞台に立つことになりました。

この作品では舞台上に二つの部屋を配して、その行き来で物語を進行していきます。この手法は『D Lover』などで培った舞台上をエリア分けし、明かりの切替で場面を飛ばしていく手法で、お屋敷ものでこれを試したのはこの作品が最初となりました。

また、戯曲的には悪役が登場する珍しい作品です

2015『Ernest! =SEQUEL “Can’t Stop Fallin’ in Love!”=』(翻案)

(オスカー・ワイルド『真面目が肝心』による)

6月、『真面目が肝心』の本編。

この年のオープニングはサックスとピアノ演奏、エンディングは歌唱をピアノ伴奏と共に、と生演奏となりました。

そうなった大きな理由は一度、コピスみよしのスタインウェイをピアノ庫から出してみたかったこと。

これが多分過去最高額の舞台道具。

戯曲を振り返ると『真面目が肝心』の翻案は最初から牧師を出すことは考えてなくて、狂言回し的な役割として追加したフレディーが重要らしい。

また、この時の写真を見ると娘役の衣装の確保ができていない感じが滲み出ています。この次の年ぐらいから、ロングのワンピースをリメイクしていく手法が書くリサ連れるのですが、この時はまたそうなっていません。

また、黒パンチの上にカラーパンチを敷いてエリア分けをした最初の作品でもあります。この頃はパンチの色の選択が難しく、同じ色でも明るすぎたり、暗すぎたりして、なかなかイメージ通りのものが用意できず苦戦してました。

2015『改心』(脚色)

(オー・ヘンリー『よみがえった改心』による)

脚本的には配役と物語の組み立て方が今までの作品の中で最も宝塚に寄っている作品です。男役1と2が対立関係で、娘1を巡って争い、男役3は1の弟分、みたいな関係性で、物語もコメディではなく、しっかりめの良い話。

大道具的には金庫に人が閉じ込められる話なので、人が歩いて入れて、中で倒れることができるサイズの巨大金庫を作り、扉は170cm×170cmのサイズ。そして、ベニヤと木材で作った扉に発泡スチロールを貼って厚みづけ、この扉がスムーズに開いた時に何かを極めた感じがしました。

さて、この年の講評は、

『高校生に上手さはいらない。高校生らしく演技すべき』

というもの。もちろん、これで4年連続での地区止まり。

……とはいえ、この時の部長は歴代でも屈指の男役、「上手さ」をも否定しないと落とす理由が挙げられないほど、審査員を追い込んだのでした。

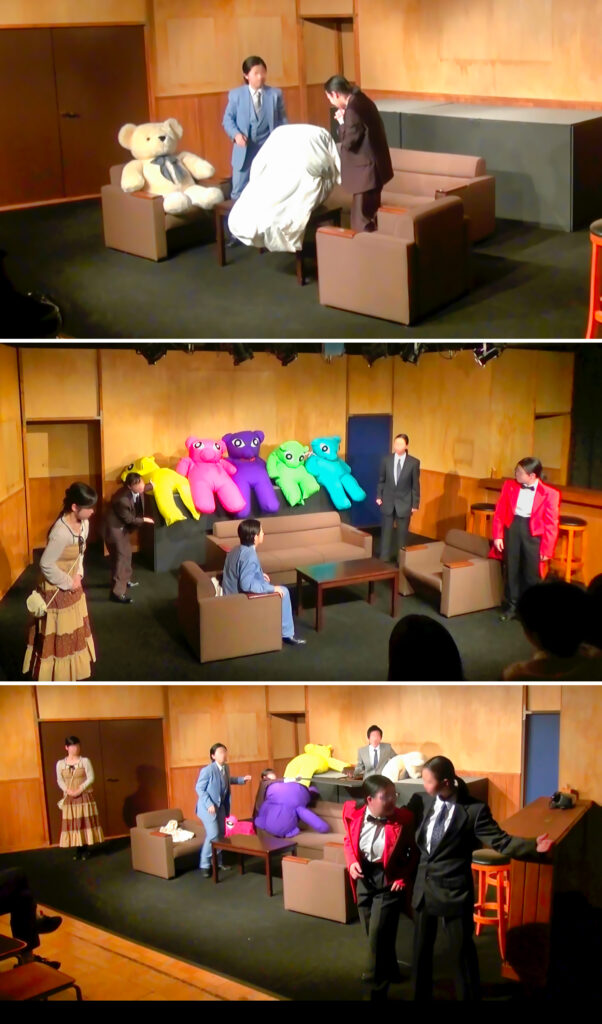

2015『鎌塚氏、放り投げる』(作/倉持裕)

久しぶりの既成作品をノーカットで上演してみようと選んだのが、今も続く『鎌塚氏シリーズ』の第1作『鎌塚氏、放り投げる』。

初めてのお相手に上演許可をお願いする時はいつも緊張するのですが、上演許可を頂けるかなぁ、、、と恐る恐るお問い合わせしたところ、台本は書き起こし方式でノーカットならと許可をいただけて、挑戦することになりました。

この時も多目的室狭しと道具を配置して、劇に必要となる空間を用意。衣装は、この作品で初めてメイド服が登場します。メイド服もいろんなものが売っているのですが、できるだけシンプルなロングスカートのものを探して、コスプレ感が出ないように選びました。

この作品はお屋敷もので、主人公が執事、ヒロインがメイドということもあり、役者の所作について、改めて気にするきっかけになりました。そして、この頃には男役として完全に仕上がっていた部長の執事姿を観られたことが、翌秋に繋がっていきます。

また。作品と部活の相性が良かったのか、この時の上演の感想は頗る良かったのが印象的でした。

2015『Rhapsody in Blue!』(創作)

柳瀬の8期生の卒業公演。

私の作品に良く登場するミットム兄弟が主人公の物語。つまり、絶対にクマ祭りとなることが決まっていた作品です。

大抵の場合、卒業公演までやりきって悔いなく送り出すのですが、稀にもう少し何かできたかもしれないと思う瞬間があります。演劇部の顧問の皆さんそうかは分かりませんが、作品作りをしていて、この部員となら、もっと高く飛べそうな気がする瞬間があるのです。

振り返ってみると、柳瀬の6期生の3人や8期生の部長が、そんなことを考えた最初だったような気がします。

ただ、そういう部員は卒業後に芸能を続けることも多いので、のちに何かを一緒にすることは難しい。

この8期生の部長も現在、色々奮闘中だし。でも、いつか奇跡的にその機会ができた時のために、こちらも成長のための努力を惜しんじゃダメだと走り続けています。

コメント